|

★こんなもの(材料)を用意しよう!★

●サカナ

(この解説で使ったのは、25cmのイサキ)

●筆代わりの手づくり「タンポ」

(3サイズの大きさがあると便利)

●サカナを固定する段ボールや画用紙、板(まな板など)

●布地・ベンベルグ(うすい絹製の布でもOK)

●わた、脱脂綿、ティッシュペーパー

●ハサミ、カッター、ピンセット、セロテープ、粘土

●ケンザン4~6個(オモリでもOK)

●ドライヤー

●液状のり(水で10倍うすめたもの)

●のりを伸ばすハケ(筆でもOK)

●版画インク(アクリル絵具でも可)

●インクのうすめ液

●パレット(アクリル版でもOK)

●パレットナイフ(バターナイフでもOK)

●細目の筆(目玉を描くのみに使用)

【タンポの材料】

●木綿の布 ●わた ●ミシン糸 ●ガムテープ

【布地・ベンベルグについて】

洋服の裏地などに使われているベンベルグ。

近代魚拓に最適な生地で、1m×1mの大きさで600円くらいで購入できます。

全国の手芸用品店などで取り扱っているので購入しよう。

<手芸用品店>

オカダヤ http://www.okadaya.co.jp/

ユザワヤ http://www.yuzawaya.co.jp/

他にも、自宅近くの手芸用品のお店で、生地(布地)について聞いてみてください。

<タンポのつくり方>

1、まずは、ビー玉くらいの大きさで丸めたわたを10cm四方に切った布(木綿)で包み込む。

2、てるてる坊主をつくるように、首の部分をねじってミシン糸で結ぶ。

3、首から下の部分を、ガムテープで巻く。

写真のように、自分が握りやすい太さまで巻きつけたら完成。

ビー玉からマッチ棒くらいまでの大きさで3種類、各2本ずつを用意しよう。

【さあ、つくり方だ!!】

シンプルだけど味わい深い、黒一色の魚拓にチャレンジ!

アクション(1)

サカナを加工して魚拓をとりやすいようにする!

1.まずはサカナを洗い、目玉を抜き取る

柔らかい目玉は、色つけ作業が難しいので、あらかじめくり抜いておく。

ちなみに目玉は後から筆で描き足すよ。

サカナを洗ってヌメリをとった後、よくふきとる。

続いてサカナをまな板などに置き、ピンセットやハサミを使って、目玉のつけ根を切りながらくり抜く。

2.サカナの頭を左にして下側になる胸ビレなどを切る

胸ビレや腹ビレがあると魚が安定しないのでハサミなどで切り取る。

腹ビレは最後の作業でつけ根から使うので、形がくずれないようキレイに切り、

画用紙などに貼りつけて乾かしておこう。

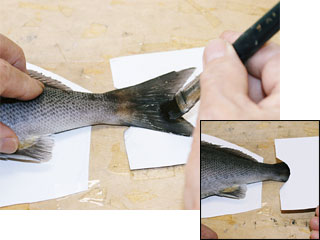

3.切り取った胸ビレのつけ根付近から切り込みを入れ、内蔵を抜き取る

写真のように、胸ビレの切り口から尾に向かって5~6cmほど切り、

そこから内蔵やエラなどを取りだす。

腹のエッジ(へり)から1cmくらい上の位置で、エッジと平行に切るのがコツ。

エッジに近すぎると、こちらもサカナの安定が悪くなるので要注意だ。

4.再度、水洗いし、ティッシュでふく

中骨に血がこびりついていたり、抜き忘れている内蔵などを、しっかり水で洗い流しふき取る。

ふく時はタオルより、吸収率の高いティッシュが最適。

5.腹の中にわたを詰め込む

切り口からわたを詰め込んで、ふきとれなかった水分を吸収させる。

すみずみまで入れ、お腹の丸みをつくろう。目安は軽く押して弾力がある程度。

アクション(2)

キレイに魚拓をとるための台座づくりもしっかりマスター!!

6.サカナの下に画用紙を敷く

加工したサカナを汚れても良い板の上にのせるが、この時、

(5)の作業で吸収しきれなかった水分を吸わせるための画用紙を尾ビレの手前まで敷く。

画用紙の大きさは、サカナの2倍程度が理想的で、各コーナーをテープで止めておくこと。

7.尾ビレの形を整える

さらに、別の画用紙を、尾ビレに合わせた形に切り、

両面にうすめた液状のり(液状のり1:水10の割合)をハケで塗る。

それを、尾ビレの下に敷き板と尾ビレを貼りつけ固定する。その後、

のりをつけたハケでヒレを伸ばすようにしながら尾ビレの形を整える。

8.サカナが動かないように段ボールで固定する

サカナの大きさと同等の段ボールを2枚用意(1枚は腹側、もう1枚は背中側に使用する)し、

各々に輪郭をえんぴつで書く。輪郭部をハサミで切り取り、サカナを挟み込むように固定して

各コーナーをテープで止める。

9.背ビレと尻ビレの台座をつくる

ヒレが垂れたままだと色つけが難しいので台座をつくる。

画用紙を背ビレと尻ビレより少し大きめの形に切り、その裏側4~5か所に粘土をつければOKだ。

台座の高さはサカナの厚さ(幅)に合わせて粘土の量で調節すること

10.背ビレと尻ビレにのりを塗る

(7)同様、うすめた液状のりを塗り、

しっかりヒレを伸ばし形を整えていく。

|